Guide 5: 日本で使われる編み図記号[模様編み編]

Share

知っておきたい多彩な編み図記号

Guide 4では、基本的な編み図記号を複数組み合わせたような、増目や減目を表す編み図記号をご紹介しました。

今回は、模様編みの中に登場することのある編み図記号を10個取り上げます。模様編みで表情豊かな編み地を生み出すことができると、かぎ針編みの楽しさがさらに広がりますね。

ここでご紹介する10個はやや応用的ですが、実際のパターンでしばしば目にする記号です。予備知識があると、一見複雑な編み図を目にしたときの抵抗感が薄らぐのではないでしょうか。

模様編みに使われる編み図記号

ここでは、模様編みやふち編みに使われるような編み図記号を取り上げます。複合的な記号が模様編みのステッチを表しているものや、実際に編むときに役立つ編み図記号の見分け方などを解説していきます。

こま編み1目、くさり2目、こま編み1目を編む

{ single crochet, chain 2, single crochet } in the same stitch

{ single crochet, chain 2, single crochet } in the same stitch

ピコット

Picot (chain 3, slip stitch in top of previous stitch)

Picot (chain 3, slip stitch in top of previous stitch)

長編み交差

Crossed Double Crochet Stitch

Crossed Double Crochet Stitch

中長編み3目の玉編み

Half Double Crochet Bobble (hdc3tog)

Half Double Crochet Bobble (hdc3tog)

長編み3目の玉編み

Double Crochet Bobble (dc3tog)

Double Crochet Bobble (dc3tog)

立ち上がり位置での玉編み

Double Crochet Bobble (dc3tog) Using Chain 2 as the First Part

Double Crochet Bobble (dc3tog) Using Chain 2 as the First Part

同じ目に編み入れる

Double Crochet Bobble (dc3tog) in Previous Stitch

Double Crochet Bobble (dc3tog) in Previous Stitch

くさりを束にすくって編む

Double Crochet Bobble (dc3tog) in Chain-2 Space of Previous Row

Double Crochet Bobble (dc3tog) in Chain-2 Space of Previous Row

直前の目を拾って編む

Double Crochet Bobble (dc3tog) around Post of Previous Double Crochet

Double Crochet Bobble (dc3tog) around Post of Previous Double Crochet

パプコーン編み

Popcorn Stitch (dc5tog)

Popcorn Stitch (dc5tog)

ほとんどが、基本的な編み図記号を組み合わせたような形をしていますね。

このような記号が編み図の中でどのような編み方を表しているのか見ていきましょう。

このような記号が編み図の中でどのような編み方を表しているのか見ていきましょう。

・こま編み1目、くさり2目、こま編み1目を編む

|

「こま編み1目、くさり2目、こま編み1目を編む」の編み図記号

|

四角いこま編みモチーフの角の増目や、模様編みの一部として登場することがあるこちらの記号。「こま編み1目、くさり2目、こま編み1目」を編むことを表しています。ここで編むこま編みは、どちらも前段の同じ目に編み入れます。

英文パターンでは「{ single crochet, chain 2, single crochet } in the same stitch」といった意味合いの表現が使われます。

ex.この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

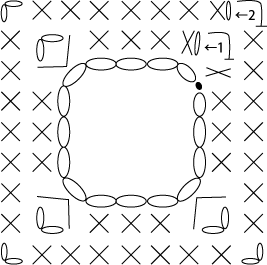

作り目のくさりを16目編み、最初のくさりに針を入れて引き抜き編みをし、作り目のくさりを輪にする。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを1目編み(1目とみなさない、以降同様)、作り目のくさりの16目めに最初のこま編みを編み入れる。次のくさり3目にこま編みを1目ずつ編み、次のくさりに針を入れて「こま編み1目、くさり2目、こま編み1目」を編む。同じ要領で編み進め、作り目のくさりにすべてこま編みを編み入れたら、最初のこま編みを編み入れたくさりにもう一度針を入れてこま編みを編み、そこからつづけて、最初のこま編みの目に針を入れて中長編み1目(くさり2目と見立てる)を編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを1目編み、前段最後の中長編みの目を束にすくって最初のこま編みを編む。つづけてこま編みを5目編み、前段のくさり2目の箇所は、くさりを束にすくって「こま編み1目、くさり2目、こま編み1目」を編み入れる。次の2か所の角も同様に編み進める。2段目最後のこま編みを、前段の中長編みの目を束にすくって編み入れたら、つづけて2段目最初のこま編みの目に針を入れて中長編み1目を編む。

--------------------------

この編み図で押さえておくべきポイントは、角の編み図記号の使われ方です。

1段目の角の編み図記号は、この項でご紹介している、くさりの下がVマークになっている記号です。

ここは、同じ目に2回こま編みを編み入れる、という編み方をします。

それに対して2段目は、角に描かれている編み図記号にVマークはありません。その代わりに次の左側の記号が使われています。

この2つの記号は同じ意味で使われることがあります。

これらも「こま編み1目、くさり2目、こま編み1目」と編みますが、こま編みを編み入れる位置が「同じ目」ではありません。

今回の編み図のように、前段のくさりの上にこの記号が描かれている場合は、くさりを束にすくって「こま編み1目、くさり2目、こま編み1目」を編み入れる、ことを表しています。

このような使い分けは、前段の目が「くさり」のときに顕著です。

前段の目が「くさり」の場合、実際には2通りの編み方ができるからです。

1つは、くさり1目を割って編む、という編み方。

もう1つは、くさりを束にすくって編む、という編み方です。

これらを判別するため、編み図記号の書き方を変えて編み方を明示しています。

1つの目に(or くさりを割って)編むケースと、束にすくって編むケースの違いについては後述の編み図記号でも詳しく説明しますね。

・ピコット

|

「ピコット」の編み図記号

|

模様編みのアクセントやふち編みとして用いられることのある「ピコット」。

最もよく目にするのが、くさり3目のピコットです。

くさり3目を編んでから引き抜き編みをして完成させることが、記号からもイメージしやすいですね。

ピコットを編む直前にこま編みや長編みを編むことが多く、直前に編んだこま編みや長編みの目に針を入れて、ピコットを完成させるための引き抜き編みをします。

英文パターンでは「picot (chain 3, slip stitch in top of previous stitch)」といった意味合いになります。

ex.この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを13目編みむ。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて長編みを12目編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて長編みを12目編む。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを1目編み(1目とみなさない)、こま編みを1目編んだら、そこからつづけてくさりを3目編み、直前に編んだこま編みの目に針を入れて引き抜き編みをする(くさり3目のピコット)。

つづけて、くさり1、こま編み1、くさり1、こま編み+ピコット、を繰り返す。

・長編み交差

|

「長編み交差」の編み図記号

|

こちらも編み図記号から編み方がイメージしやすい「長編み交差」の編み図記号。

模様編みの一部として用いられることもあります。

長編みを編む順番を入れ替えて目を交差させることで、編み地に面白い表情が生まれます。

英文パターンでは「crossed double crochet」や「crossed dc」と表現されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを12目編む。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて長編み交差を5回編む。最後のくさりに長編みを1目編む。

↓

【2段目】

くさり2目で編みはじめ、こま編みとくさりを交互に編む。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて長編み交差を5回編む。このとき、前段のくさりは束にすくって長編み交差を編み、最後の前段のくさり2目の箇所もくさりを束にすくって長編み1目を編む。

↓

【4段目】

くさり2目で編みはじめ、こま編みとくさりを交互に編む。

・中長編み3目の玉編み

|

「中長編み3目の玉編み」の編み図記号

|

こちらは、中長編み3目一度を使った「中長編み3目の玉編み」の編み図記号です。

前段の同じ目に3度針を入れて未完成の中長編みを3目編み、それらを1度に完成させます。丸みのあるふっくらとしたステッチであることが記号からも伝わってきます。

英文パターンでは「hdc3tog bobble」「half double crochet bobble (hdc3tog)」のように表記されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを15目編む。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを3目(長編み1目とみなす)とくさり1目を編み、つづけて「中長編み3目の玉編み、くさり2目、中長編み3目の玉編み、くさり1目」を3回繰り返す。最後のくさりに長編みを1目編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを3目(長編み1目とみなす)とくさり1目を編み、「前段のくさり2目を束にすくって長編みを3目」を3回繰り返す。くさり1目を編んだら、前段の立ち上がりのくさりの3目めに長編み1目を編む。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを3目(長編み1目とみなす)とくさり1目を編み、つづけて「中長編み3目の玉編み、くさり2目、中長編み3目の玉編み、くさり1目」を3回繰り返す。前段の立ち上がりのくさりの3目めに長編み1目を編む。

・長編み3目の玉編み

|

「長編み3目の玉編み」の編み図記号

|

先ほどの中長編みに準じて考えることができる「長編み3目の玉編み」の記号。

前段の同じ目に3度針を入れて未完成の長編みを3目編み、それらを1度に完成させます。

英文パターンでは「dc3tog bobble」「double crochet bobble (dc3tog)」のように表記されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを15目編む。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて「長編み1目、くさり1目、長編み3目の玉編み、くさり1目」を3回繰り返す。最後のくさり2目に、長編みを1目ずつ編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて「長編み3目の玉編み、くさり1目、長編み1目、くさり1目」を3回繰り返す。最後の2目に、長編み3目の玉編みと長編み1目をそれぞれ編む。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて「長編み1目、くさり1目、長編み3目の玉編み、くさり1目」を3回繰り返す。最後の2目に、長編みを1目ずつ編む。

・立ち上がり位置での玉編み

|

「立ち上がり位置での玉編み」の編み図記号

|

輪編みなどで、段の最初の模様編みステッチを、立ち上がりのくさりも含めて完成させるケースがあります。

ここでは、立ち上がりのくさりが含まれる模様編み記号の例として、「長編み3目の玉編み」が登場する編み図をご紹介します。

英文パターンでは「Ch 2, dc2tog in same st (counts as bobble)」のように表されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

わの作り目で編みはじめる。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを1目編み(1目とみなさない)、つづけてこま編みを6目編んだら、最初のこま編みの目に針を入れて引き抜き編みをする。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを2目編み(未完成の長編み1目とみなす)、前段の同じ目に2度針を入れて長編み2目一度を編む(ここまでで長編み3目の玉編みとみなす)。つづけて「くさり3目、長編み3目の玉編み」を5回繰り返したら、最初の玉編みの目に針を入れて引き抜き編みをする。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを2目編み(未完成の長編み1目とみなす)、前段の同じ目に2度針を入れて長編み2目一度を編む(ここまでで長編み3目の玉編みとみなす)。つづけてくさり2目、先ほどと同じ目に針を入れて長編み3目の玉編み、くさり2目、前段のくさりを束にすくってこま編み1目、を編む。さらに「くさり2目、玉編み、くさり2目、玉編み、くさり2目、こま編み」を5回繰り返したら、くさり2目を編み、最初の玉編みの目に針を入れて引き抜き編みをする。

・同じ目に編み入れる

|

「同じ目に編み入れる」の編み図記号

|

「長編み3目の玉編み」を例に、前段の目への編み入れ方と記号について解説します。

記号を見ると、前段のこま編みの目の上に、長編み3目の玉編みの記号が描かれています。玉編み記号の根元はぴったりくっついて閉じています。

この記号はそのまま、前段のこま編みの目に長編み3目の玉編みを編み入れる、という意味です。

ここでのポイントは、前段の“同じ目に針を入れて”編む場合、玉編み記号の根元が閉じている、ということです。

この点を記憶にとどめたうえで、次の項の内容と比較してみてください。

英文パターンでは、文脈に応じて「bobble (dc3tog) in same stitch」「bobble (dc3tog) in next stitch」のように表されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを13目編む。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを1目編み(1目とみなさない)、こま編みを13目編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、つづけて長編み3目の玉編みとくさり1目を交互に編む。最後の目には長編みを1目編む。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを1目編み(1目とみなさない)、こま編みを13目編む。このとき、前段のくさりは束にすくって編む。

↓

【4段目】

2段目と同様に編む。

・くさりを束にすくって編む

|

「くさりを束にすくって編む」の編み図記号

|

先ほどと同様に、「長編み3目の玉編み」を例に「くさりを束にすくって編む」の記号について解説します。

1つ前の項で、前段の“同じ目に針を入れて”編む場合、玉編み記号の根元が閉じている、というポイントにふれました。

それに対し、「くさりを束にすくって編む」場合は、玉編み記号の根元が離れた記号で表されます。

この違いを見て、くさりを割って編むのか、束にすくって編むのか、判断することができます。

英文パターンでは、「bobble (dc3tog) in ch-2 space」のように表現されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを13目編む。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、作り目のくさりの11目めに長編み3目の玉編みを編む。つづけてくさりを1目編み「長編み3目の玉編み、くさり1」を4回繰り返し、最後のくさりには長編みを1目編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを1目編み(1目とみなさない)、こま編みを1目編む。つづけて、「こま編み1、くさり2、こま編み1」を5回繰り返し、前段の立ち上がりのくさりの3目めに針を入れてこま編み1目を編む。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさり3目(長編み1目とみなす)、くさり1目を編む。前段のくさりは束にすくって「長編み3目の玉編み、くさり1目」を5回繰り返し、最後の目には長編みを1目編む。

↓

【4段目】

2段目と同様に編む。

--------------------------

ここまで、前段の同じ目に編み入れる(くさりを割って編み入れる)のか、くさりを束にすくって編むのか、という違いについて、いくつかの編み図を見てきました。

もしかすると疑問が生まれている方がいらっしゃるかもしれませんが、もし前段のくさり1目の上に、長編み1目の記号が描かれている場合はどう判断するのか、ということです。

長編み1目では記号の根元を見て判断することができません。

このようなケースでは、前段のくさりを割って編み入れるのか、束にすくって編むのか、の違いが補足説明などで書き添えられていることがあります。

もし補足説明がない場合は、どちがの編み方をしても、さほど編み地に影響がないケースかもしれません。

ここまで、前段の同じ目に編み入れる(くさりを割って編み入れる)のか、くさりを束にすくって編むのか、という違いについて、いくつかの編み図を見てきました。

もしかすると疑問が生まれている方がいらっしゃるかもしれませんが、もし前段のくさり1目の上に、長編み1目の記号が描かれている場合はどう判断するのか、ということです。

長編み1目では記号の根元を見て判断することができません。

このようなケースでは、前段のくさりを割って編み入れるのか、束にすくって編むのか、の違いが補足説明などで書き添えられていることがあります。

もし補足説明がない場合は、どちがの編み方をしても、さほど編み地に影響がないケースかもしれません。

・直前の目を拾って編む

|

「直前の目を拾って編む」の編み図記号

|

こちらは、直前に編んだ長編みの目の柱を横から拾って長編み3目の玉編みをする、という「直前の目を拾って編む」ことを表した記号の例です。

編み方がイメージしやすい編み図記号ですね。

たとえば、この長編み3目の玉編みが中長編みになっていても、考え方は同じです。

英文パターンでは、文脈に応じて「bobble (dc3tog) around post of previous dc」「front post bobble」のように表されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを13目編む。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、立ち上がりのくさりを束にすくって長編み3目の玉編みを編む。つづけて、11目めのくさりに長編みを1目編み、この長編みの目を束にすくって長編み3目の玉編みを編む。「長編み1、この長編みに長編み3目の玉編み」を4回繰り返し、最後のくさりには長編みを1目編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを1目編み(1目とみなさない)、こま編みを13目編む。最後のこま編みは、前段の立ち上がりのくさりの3目めに針を入れて編む。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、「長編み1、この長編みに長編み3目の玉編み」を6回繰り返す。

↓

【4段目】

2段目と同様に編む。

・パプコーン編み

|

「パプコーン編み」の編み図記号

|

長編みの玉編みの編み図記号と似ている「パプコーン編み」の記号。ここでは「長編み5目のパプコーン編み」の記号を例にあげています。

玉編みは複数の未完成の目を一度に完成させますが、パプコーン編みは完成された長編み5目をまとめ、最後に引き締めのくさりを1目編みます。

編み方を知ったうえで編み図記号を見ると、パプコーン編みは、引き締めのくさりを編むところまでがセットになったステッチであることが伝わってきますね。

英文パターンでは「popcorn stitch」「5 dc popcorn」のように表記されます。

ex. この編み図は次のような解釈になります。

【作り目】

作り目のくさりを11目編む。

↓

【1段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、10目めのくさりにポップコーン編みを編む。つづけて「長編み3、ポップコーン編み1」を2回繰り返し、最後のくさりには長編みを1目編む。

↓

【2段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、長編みを2目編んだら、「ポップコーン編み1、長編み3」を2回繰り返す。

↓

【3段目】

立ち上がりのくさりを3目編み(長編み1目とみなす)、ポップコーン編みを1目編む。つづけて「長編み3、ポップコーン編み1」を2回繰り返し、最後の目には長編みを1目編む。

まとめ

今回は、模様編みに用いられることがある編み図記号を10種類取り上げました。

編み図記号に変化をつけて編み方の違いを示するケースもありましたが、比較的編み方がイメージしやすい記号だったのではないでしょうか。

ここでの解説が記憶の片隅にあると、実際に編んでみたい作品の編み図を見たとき、理解の助けになるかと思います。

かぎ針編みの基本的な編み図記号や、日本の編み図でよく見かける記号は、これまでのガイドでだいたいご紹介できましたので、次回 Guide 6 からは、より実践的に、いろいろな種類の編み図を取り上げて解説していきます。お楽しみに!